Ibu Pertiwi dan Tanah Air yang Kaya Raya – Pentas teater adaptasi drama Penggali Intan dan Penggali Kapur dair Kirdjomuljo. Tentang kerusakan dan petaka tambang.

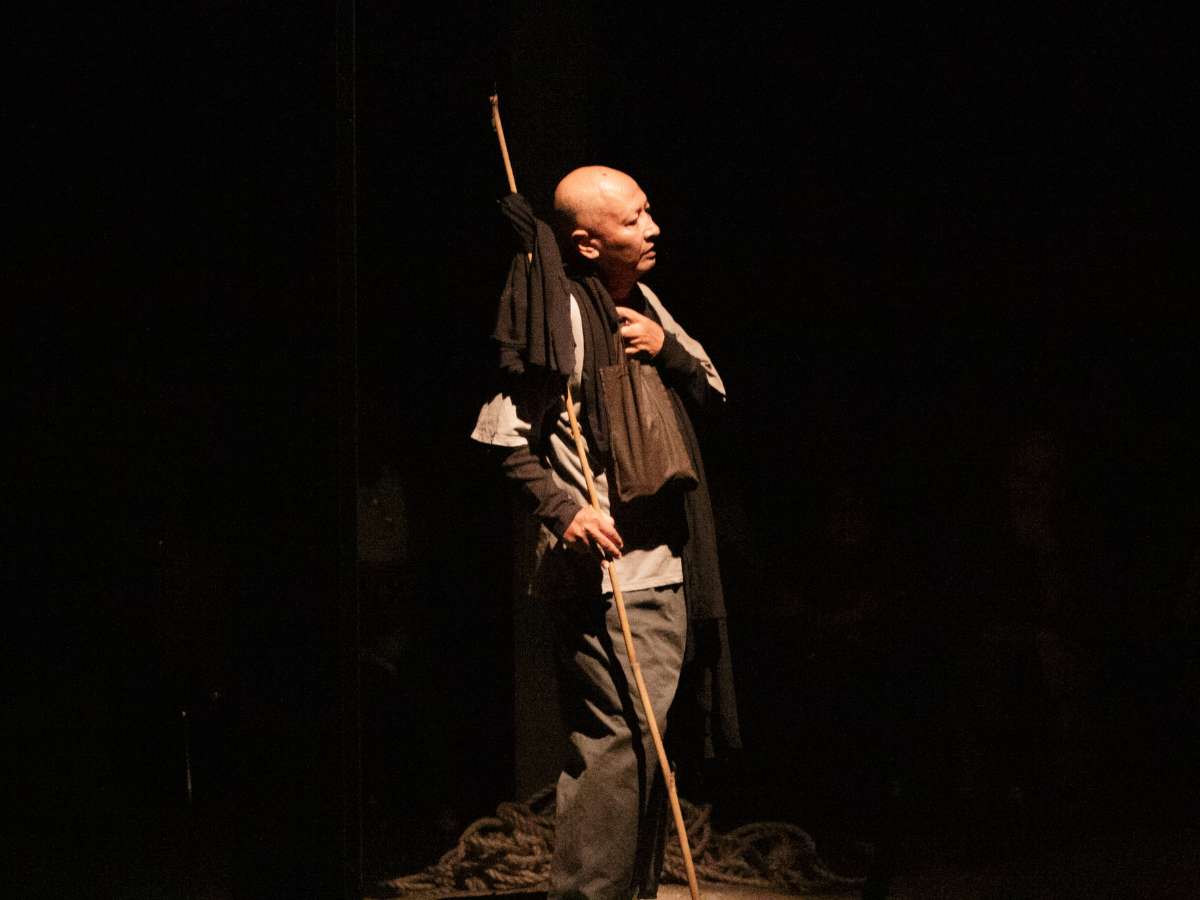

Djarot Darsono sebagai Sakir(kiri) dan Galuh Sari memerankan Mirat dalam pentas Penggali Timah.

Bijih timah tak lagi ditemu-kan, biarpun lahan digali hingga porak-poranda, biar-pun jatuh korban nyawa. Ke-serakahan menyingkirkan se-galanya, termasuk kasih sayang dua ma-nusia. Mengalunlah nyanyian “Ibu Perti-wi” yang merintih dan berdoa, terkenang hutan, gunung, sawah lautan, simpanan kekayaan yang dijarah dengan semena-mena.

Penutup pertunjukan yang disebut “sas-tra panggung” dengan senandung “Ibu Pertiwi” itu terasa menyampaikan “sari pati” lakon Penggali Timah-bukan se-cara prosais, melainkan liris. Ia memper-silakan penonton menafsirkan sandiwara satu jam ini menurut rasa, pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman masing-masing.

Lakon ini ditulis oleh Hanindawan dan merupakan adaptasi dari dua naskah dra-ma Kirdjomuljo (1930-2000), Penggali In-tan dan Penggali Kapur. Adaptasi yang di-lakukan sutradara yang lahir pada 1959 itu agaknya bertujuan mengubah naskah Kirdjomuljo yang “kronologis” menjadi naskah yang urutan adegannya membaur-kan waktu: dimulai dari masa kini, disusul masa lalu, berganti-ganti.

Bangunan naskah yang “ulang-alik” me-mungkinkan sebuah pentas yang hanya dengan tiga pelaku bisa menyampaikan masalah tidak sederhana dalam waktu pendek, menjauhkan rasa jemu: sebelum dialog terasa perlu “penjelasan” adegan berganti ke masa lalu atau masa depan.

Ini pementasan drama yang jarang di-tampilkan dengan adanya Sardono W. Kusumo sebagai dramaturg. Kerja sama sutradara (Hanindawan) dengan drama-turg menjadikan pementasan ini bukan hanya kata-kata.

Pada awalnya, ketika penonton mu-lai masuk, di arena ada seorang lelaki mencangkul gundukan pasir dan tanah. Lampu padam. Pada saat arena kembali terang-temaram, seorang perempuan me-nyeret sesuatu yang ternyata jasad manu-sia. Perempuan itu pun menimbun jasad tersebut dengan tanah dan pasir. Itulah jasad Sakir, penggali timah korban kesera-kahan yang meruap di kawasan penam-bangan.

Perempuan itu pergi, lalu muncul se-orang lelaki, yang nanti diketahui ber-nama Sanyoto, sahabat Sakir. “Malam ini saya ingin memberi penghormatan kepa-damu, Kir,” kata lelaki itu. “Di tempat ini dulu kita sering ngobrol, memaki-maki, tertawa, sakit hati, sambil menghabiskan berbatang-batang rokok.”

“Penghormatan” dilakukan Sanyoto di atas kubur Sakir karena ia tak jadi melak-sanakan rencana awal. Dulu ia berniat membawa tulang-tulang Sakir ke kam-pung halaman dan dimakamkan dengan khidmat, bukan diseret seperti jasad he-wan. Tapi itu hanya niat. Sanyoto tahu tekad Sakir yang “demi Mirat ingin abadi di sini”.

Dan Muklis sesungguhnya adalah yang “jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mencari kekayaan”. Karena itu, “Laki-laki itu tidak lebih berharga dari limbah timah yang setiap hari jadi rebutan orang.”

Namun di mata Mirat yang sudah ber-ubah, Muklis adalah sosok harapan ka-rena, “Dia mengenal kemiskinan, menge-nal penderitaan yang setiap waktu mene-kan warga. Dan dia ingin menolongnya.” Juga, Muklis “ingin membantu anak-anak yang terserang penyakit” dan “berpikir agar tempat ini dibangun menjadi tempat wisata.”

Ketiga pemain tampak tanpa susah pa-yah menghadirkan suasana pertambang-an yang porak-poranda. Pergelaran ini memang terbantu oleh desain arena, tem-pat pertunjukan. Arena itu merupakan halaman studio Mas Don Art Center di Su-rakarta, Jawa Tengah, yang digali, ditum-puki tanah dan pasir, serta dikelilingi si-sa-sisa tembok bangunan yang dihancur-kan sebagian. Masih tampak tulang-tulang besi kerangka tembok di sana.

Tempat duduk penonton pun “apa ada-nya”, yakni beberapa tingkat teratak pa-pan kayu dan kursi-kursi yang sekadar di-taruh begitu saja di tempat tanpa teratak. Bukankah teater rakyat di desa-desa pun memanfaatkan “yang ada” untuk sebuah sandiwara yang pemain dan penontonnya adalah satu?

Hanindawan sebagi Sanyoto dalam pentas Penggali Timah.

Pada Penggali Timah, kesatuan pemain dan penonton pun terjadi: tempat duduk yang apa adanya itu bersanding dengan arena yang diporak-porandakan. Ihwal terakhir ini berawal dari usulan seorang desainer yang besar di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Vicky Saputra. Ia datang berkunjung ke “lahan dan bangunan” Mas Don Art Center dan diajak mengobrol ten-tang gagasan mementaskan Penggali Timah.

Adegan-adegan drama yang ulang-alik ini, yang di setiap adegan relatif pendek, dengan sendirinya membantu imaji awal yang terbangun oleh lelaki yang mencang-kul tanah dan pasir serta perempuan yang menyeret jasad. Dialog memang mem-bantu terbentuknya suasana, terutama yang datang dari Hanindawan, pemeran Sanyoto. Lafal dan intonasi tersampai-kan sedemikian rupa sehingga makna kata dan kalimat tidak hanya mudah dipahami, tapi juga enak didengar.

Dalam naskah, Sanyoto memang tokoh utama. Dua yang lain, Sakir dan Mirat, adalah pengejawantahan kisah yang di-sampaikan Sanyoto. Sakir, yang diperan-kan oleh Djarot Darsono, alumnus Teater Gapit yang pernah populer, serasa mengi-kuti naskah setepat mungkin. Adapun Mi-rat, yang diperankan Galuh Sari, seorang penari, meluncurkan dialog yang terde-ngar setengah tergesa. Apa pun itu, padu-an ketiga pemain terasa kompak dan tak saling “merugikan”.

Pergelaran Penggali Timah memasuk-kan interlud, sebuah selingan oleh sese-orang yang menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita. Sardono tampil di antara adegan. Ia membacakan teks yang ditulis oleh Linda Christanty, sas-trawan yang lahir di Bangka pada 1970. Teks itu berkisah tentang orang Bang-ka masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tak semuanya dia bacakan dalam interlud ini. Hanya beberapa alinea yang kira-ki-ra terkait dengan tambang timah di Bang-ka. “Selingan” ini, untunglah, tidak terlalu panjang dan, syukurlah, masih relevan dengan Penggali Timah.

Menjelang akhir, tampil adegan seorang model dengan seorang juru foto yang me-manfaatkan bekas tambang sebagai tem-pat pemotretan. Penonton bisa menafsir kan bahwa model itu adalah Mirat. Ada dialog Sanyoto dengan yang sudah tia-da, Sakir: “Mirat juga sudah lama pindah ke Jakarta, entah siapa yang memilikinya. Saya tidak tahu. Apalagi kamu.”

Terselip sedikit humor kelabu. Sanyoto bercerita kepada Sakir cara memikat se-orang gadis. Misalnya tirakat tidur di ku-buran selama satu minggu. “Berhasil?” Sakir bertanya. “Saya salah memilih ku-buran,” demikian jawaban Sanyoto.

Humor itu semestinya melekat dalam ingatan penonton. Namun “Ibu Pertiwi” yang berlinang air mata karena hutan, gu-nung, sawah, dan lautan serta simpanan kekayaan telah dijarah lebih kontekstu-al dengan keseluruhan pertunjukan. Otto Sidharta, musikus dan komponis, me-masukkan lagu ini agaknya bukan seba-gai sekadar ilustrasi. Itu memang sebuah pesan. Kata “penggali” yang hanya dimak-nai sebagai penggalian intan, timah, dan nikel atau penggalian material belaka dan bukan penggalian gagasan atau semangat jiwa adalah malapetaka.

Halaman studio yang diporak-porandakan menjadi “tambang timah” dalam pentas Penggali Timah di Mas Don Art Center, Surakarta, 22 Februari 2025.

DITUIS OLEH BAMBANG BUJONO, PENULIS SENI, 3 Maret 2025.

Leave a Reply